「日商簿記検定3級の試験に合格して資格を取りたい」と思っているあなたは、「どうすれば試験の合格点に近づけるのか」について、不安を感じていると思います。

日商簿記検定3級試験に合格するには、「簿記の専門学校の通信講座を受講すること」が最も効率的です。そして、試験の点数を伸ばすためには、難しいと感じる勘定科目を理解して暗記することがとても効果的です。

その理由は、簿記の勘定科目の中には、さらっと勉強するだけでは理解しにくい科目があるからです。

そこで、このページでは簿記検定3級の試験合格を目指している方に、理解しにくい勘定科目の事例を挙げながら、本試験での点数アップをする方法を紹介していきます。

Contents

簿記検定3級試験の傾向把握

合格点

日商簿記検定3級試験は、100点満点のうち70点以上をとれば合格できます。

配点

試験問題は全部で5問あり、配点(目安)は次のようになります。

第1問目:20点

第2問目:10点

第3問目:30点

第4問目:10点

第5問目:30点

合計100満点の試験です。

※年度ごとに、配点がわずかに変わることがあります。

設問の傾向把握

第1問目から第5問目の出題の傾向は、次のようになります。

第1問目:仕訳問題

簿記では、1つ1つの取引を勘定科目と金額で表します。勘定科目に分けることで内容がわかり、金額をひもづけることで「いくら入出金があったか」が明確になります。第1問目は、簿記の基礎になる「仕訳を行えること」を確認する問題です。

第2問目:帳簿問題

仕訳をした後、勘定ごとに金額を集計して、各勘定の帳簿を締め切ります。帳簿には、主要簿と補助簿があります。「仕訳帳」「総勘定元帳」などの主要簿と「現金出納帳」「売上帳」等の補助簿といった各帳票を締め切ることで、日々の残高がわかるようになります。第2問目では、それぞれの「帳簿を締め切るまでの流れが理解されているか」「正確に帳簿記入ができているか」を確認する問題が出題されます。

第3問目:試算表作成問題

帳簿を締め切った後、各勘定の合計金額と残高金額を一覧化するものが、「試算表」です。第3問目は、この「試算表が作成できるか否か」を確認する問題です。

第4問目:伝票・勘定記入問題

日々の取引は伝票に記入された後、「現金」「売掛金」「売上」といった各勘定に分けられます。第4問目は、伝票への記入が正確にできることと各勘定への分類が明確にできることを確認する問題です。

伝票記入をして毎日の取引を仕訳した後、試算表を作成し、各種帳簿を正確に締め切れるか否かを確認することが、第1~4問目までの問題です。

第5問目:決算整理・精算表作成問題

最終段階として、決算を行うために決算整理仕訳をして、財務諸表(「貸借対照表」と「損益計算書」があります)の作成が必要になります。第5問目は、財務諸表が正確に作成できることを確認する問題です。そして、日商簿記3級試験での総合力が問われる問題でもあるのです。

第3問目と第5問目は配点が高いため、落とさないようにすべき

第1問目から第5問目で落とせない問題は、配点の高い第3問目(30点)と第5問目(30点)です。

あと、第1問目の仕訳に関する問題もぜひ高得点を取っておきたいところです。その理由は、「仕訳」は、簿記を学習する際のスタートとなる最も大切、かつマスターしておかなければならないものだからです。仕訳問題ができないことは、他の問題もできないことを意味します。

仮に、第1・3・5問目をすべて取ると、合計70点になって合格となります。

勘定科目を明確に理解する

実は、ほとんどの簿記検定受験生が、だいたい同じように疑問に思ったり、つまずいたりする勘定科目が決まっています。

それらの勘定科目を明確に理解し暗記することで、かなり高い確率で、第1問目と第5問目を押さえることができます。その理由は、第1問目は仕訳問題として、第5問目は決算整理仕訳として、勘定科目を正確に理解しつつ暗記しておくことが必要だからです。

おさえるべき勘定科目の数

簿記検定3級の資格取得を目指している方にとって、「はじめて接する勘定科目がよくわからない」と感じることが多いと思います。

簿記検定3級の場合、暗記が必要な勘定科目は、100個程度です。さらに絞り込み、必要最低限暗記が必要な勘定科目は、70個程度です。実は、この中で難しいと感じる勘定科目は、10個程度しかありません。

簿記検定3級の場合、専門学校の通信講座を受講すれば、講義中に100個のうち90個くらいは理解できる勘定科目です。したがって、残りの10個程度の勘定科目をしっかりと理解することが、簿記検定3級に合格する秘訣です。

網羅すべき勘定科目=100個程度。しかし、専門学校の講義を普通に受けていれば、100個のうち90個程度は理解できます!

わかりにくい勘定科目

難しいと感じる勘定科目の例は、受取手形・貸倒引当金・有価証券・繰越商品・前払金・前受金・預り金・売上原価・減価償却費などに絞られます。その他、経過勘定科目も理解しにくい勘定科目といえるでしょう。

①受取手形

商品や労働を提供した相手からすぐにお金をもらうのではなく、代金を手形という証文で受け取ることがあります。これを「受取手形」といいます。

②貸倒引当金

商品や労働を提供した相手からすぐにお金をもらうのではなく、受取手形や掛で後からお金を受け取る場合、現金化することが数か月後になります。

現金を入金するまでに相手方に支払うお金がなくなる場合、貸しているお金が倒産等で入金できなくなることに備えて、引当するお金のことを「貸倒引当金」といいます。

③有価証券

お金に余裕があるときに株式や投資信託等を購入して、余裕資金を運用する場合の株式や投資信託などのことを「有価証券」といいます。

④繰越商品

自分で作った商品や他人から購入した商品で、売れずに在庫で残っている商品のことを「繰越商品」といいます。

⑤前払金

商品・労働を受ける前にお金を支払うことを「前払金」といいます。

⑥前受金

商品・労働を提供する前にお金を受け取ることを「前受金」といいます。

⑦預り金

文字通り一時的に預かるお金のことを「預り金」といいます。

たとえば、雇用している従業員の社会保険料を会社で一時的に預かり、その後社会保険庁に支払う場合などに、「預り金」勘定を使います。

⑧売上原価

自分で作った商品を相手に売るときには、作るためにかかった費用に儲け(=利益、マージン)を上乗せして、相手に売ります。売れた商品のうち、作るためにかかった費用のことを「売上原価」といいます。

⑨減価償却費

建物や機械など(総称して、有形固定資産といいます)を所有している場合、たとえば機械であれば購入したときに、購入金額を一括で費用にはしません。その理由は、高額な機械をすべて一括で費用にしてしまうと利益が大きく減り、会社の成績に大きな影響を与えてしまうからです。

10年間使える機械であれば、購入金額を120ケ月(=10年×12ケ月)で割った金額を毎月費用にする仕訳をします(定額で費用にするケース)。毎月費用にする際の勘定科目を「減価償却費」といいます。すなわち、毎月計画的に費用にして、ちょうど10年後に費用化が終わるようにしているのです。

⑩経過勘定科目

簿記では、人と同じように会社を1年毎に期間で区切って費用や収益を帳簿にのせます。より細分化して、「年単位」「月単位」「日単位」で分けて、会社の財産・成績を把握しています。

たとえば、事務所を借りていて賃料を先に払っている場合は、来月分の家賃を今月支払うことになります。つまり、家賃の前払いをしています。この際、今月は前払家賃という経過勘定科目を使って、現金を支払います。そして、翌月に「前払家賃」から「支払家賃」という費用科目に振り替えるという2段階のステップを踏むことになります。

重点的におさえるべき勘定科目=10個程度:ここを明確に理解することが3級合格のポイントです!

わかりにくい勘定科目例(前払金)

そこで、簿記検定3級試験を受ける際に難しいと感じる勘定科目のうち、「前払金」にフォーカスをあてて説明させていただきます。

「前払金」の意味

「前払金」とは、商品を入手したり労働を受けたりする前に、商品販売者や労働提供者に前もってお金を払うことをいいます。

設例と仕訳・説明

【設例】

1台200万円の車を10月1日に購入する契約をして、納車前に現金200万円をディーラーに支払いました。その後、11月1日に納車されました。

【仕訳】(単位:万円)

| 月 日 | 借方 | 貸方 |

| 10/1 | 前払金 200 | 現金 200 |

| 11/1 | 車両運搬具 200 | 前払金 200 |

※ここでは、単純化のため消費税は考えないことにします。

【説明】

このように、先にお金を払ったときに、左の借方に「前払金」勘定200万円を記入します。そして、実際に納車したときに、右の貸方に「前払金」勘定200万円を記入します。

左がプラス符号、右がマイナス符号です。プラス200万円とマイナス200万円で、「前払金」がゼロになります。

この2段階のステップを踏むことが理解を難しくする原因です。

勘定科目の効果的な勉強法

正反対の勘定科目をセットで理解・暗記する

ここでは、「前払金」の事例で説明しました。

「前払金」と正反対の勘定科目に「前受金」があります。「前払金」の事例を学ぶ際に、「前受金」も同時に勉強することで、短時間で効率的に理解することができます。つまり、正反対の勘定科目や似ている勘定科目をセットで学習すると理解が深まります。

「前払金」は、商品・労働を受ける前にお金を支払うことです。一方、「前受金」はそれとは逆で、商品・労働を提供する前にお金を受け取ることです。

時系列で段階的に意味づけして理解する

「前払金」の2ステップは、まず現金を払い、次に納車をすることになります。

1ステップ目では、車がまだ手元にないため、「前払金」勘定が資産項目になります。

そして、2ステップ目では、納車されて手元に車が届いたことで、「車両」勘定が資産項目として増えて「前払金」勘定が資産項目から減ることになります。

以上説明してきましたように、一つ一つ順を追って理解していくことで、難しいと感じていた勘定科目が容易に理解できるようになります。

(ポイント)前払金⇒車両 の2ステップで理解をすることが大切です!

簿記検定3級試験合格の得点アップ法

通信講座のカリキュラムどおりに学習する

カリキュラムはご自身で特別に考案するのではなく、ノウハウをもった専門学校の通信講座に従いましょう。そして、試験合格に必要な勘定科目の網羅的な把握は、通信講座の講義・問題演習で自然に学習し、特に明確な理解が必要な勘定科目は次の項目でお示しする方法を利用して自分のものにしましょう。

合格者の教材を得点アップに利用する

簿記検定3級試験の受験生が理解するのに難しい勘定科目は、だいたい同じです。

できれば、試験合格者の使用したテキスト・問題集などをもらってください。書き込みやマーカーの引いている箇所を重点的に学習することで、効率的に簿記3級を学ぶことができ、かつ受験生のつまずく箇所を把握する際の助けとなります。

参考例

私のおすすめする勉強法で、合格した人の教材を譲り受ける方法とブックオフやヤフオクなどでテキストを購入する方法があります。

その際、書き込みや折り目がついているテキストや問題集を選ぶのがよいです。ページ内にマーカーが引いてあるものも非常に役に立ちます。簿記検定試験の受験生は、だいたい同じ箇所を難しいと感じるのです。

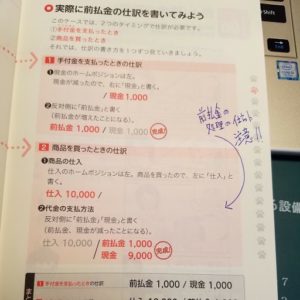

サンプルとして、私がヤフオクで購入したテキストの書き込み部分の写真を掲載させていただきます。

よせだあつこ著『パブロフ流でみんな合格 日商簿記3級』(翔泳社)を、私はヤフオクで購入しました。この本は、勘定科目に重点を置いて書かれたもので、日商簿記3級に必要な勘定科目が網羅されています。問題集も併用されると効果倍増だと思います。

このように、注意が必要な箇所には書き込みがあるものです。

写真のテキストを使用していた方は、「前払金」の処理の仕方が2段階に分かれることに注意をすべきことを手書きされていました。書き込みにより、ここが分かりにくいポイントとなる箇所であることがわかります。

簿記の仕訳は慣れない方からすると、意味づけが難しいことがありますので、このように、手書きで追記して自分に気づきを促しているのです。

まとめ

簿記検定3級試験に合格するためには、簿記専門学校の通信講座を利用して一通り勉強することが最も効率的な方法です。専門学校のカリキュラムにしたがって勉強すれば、試験範囲を網羅できるからです。

しかし、簿記には理解が困難な勘定科目があります。そこで、以上のように例を挙げて、「理解しにくい勘定科目」について説明してきました。その他のわかりにくい勘定科目についても、ひとつひとつ明確におさえていくことで本試験の点数が伸びます。

今回、重点を絞った勘定科目理解・暗記勉強法を紹介させていただきました。この方法で学習することにより、勘定科目という視点で理解をすすめていかなかった場合よりも、ほぼ確実に1問目と5問目の点数が5点伸ばせます。

簿記検定試験は、他人との競争ではありません。たとえば、受験生全員が70点以上を取れた場合、受験生全員が合格します。

通信講座で一通り勉強をして60点台の実力がついており、当落選上にいるところであと一押しすれば合格する方ならば、今回紹介させていただいた科目を明確に理解しておくことをおすすめします。ぜひともお試しください。

私(管理人)は、ひとりでも多くの簿記検定3級試験の受験生が試験に合格されることを切望しています。迷いなく合格につき進むという強い意志を持ってのぞめば、誰でも簿記3級試験に合格することができます。